2014年9月6日土曜日

確率2万分の1を2回 ・統計数理学が最強?・

麻雀を覚えたのは大学に入学して下宿生活を始め、そこには色んな大学の学生がいて、時間を持て余す?「文系」の先輩方が夜な夜なコタツ板裏の緑フェルト生地面でマージャン牌をジャラジャラとやっているのを覗いていたりして覚えた。当時の学生の時間潰しには最も身近なものだったに違いない。

余りのめり込むこともなく付き合い程度に仲間とやったりした。

PCサイトで遊べるゲームは今や数切れない程あるが、気分転換に「麻雀FLASH」でジャラジャラとやる、不思議なもので指で感じていたあの牌つかみ感覚がPCの牌でも呼び起こされる。そんなゲーム感覚を感じる麻雀マウスみたいなものは開発可能だろう。

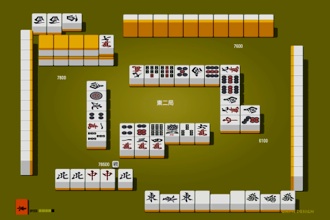

左の上がりは「数え役満」と相成った様子で、(小三元=2飜)+(対々和=2飜)+(混老頭=2飜)+(混一色=3飜)+

(ドラ=3飜)+(白=1飜)+(中=1飜)=14飜>13飜

役満の確率について、良く知られたもの国士無双=0.01%、大三元=0.0001%、四暗刻=0.017%だそうで、数え役満は一般的には0.01%とか。 今回の小三元、混老頭は各0.1%となっていてそれぞれが同時におきる確率は単純にその%値を掛けたものにはならず、いわゆる合算確率C=(A×B)÷(A+B)からすれば(小三元・混老頭)=0.005%

(2度鳴きをしているので ×2=0.01%が妥当なのか)

そして、役満で 綺麗な牌並び『字一色』 (出現確率0.005%)

親あがりで完成、もし『中』上がりなら大三元+のダブル役満だった!! 一週間で2万分の1の確率を2回とは。

最近、ビジネス界で注目されている分野に統計学がある、不確実性と云う言葉がよく使われるように現代の社会状況は混沌としている。それを解析しようとするのが「統計数理学」である。

データを集積してその分析から法則性を導きだそうとする。そのためにはデータ量が多ければ多い程いい訳で、結果ありきの世界ではない、解析(analysis、analystical geometry)が導くもので人の意志の働くところではない。

『数え役満+役満』